-

- 商品の使い方

商品の使い方

二股ロープの使い方

二股ロープは経糸を固定するために使う道具です。片側が二股に分かれ、その先は輪になっています。そこに織り棒を引っ掛けると平行にぶら下がりますので、経糸に左右の偏りなく張力をかけることができます。

二股に分かれていない反対側は、固定するために括る部分です。括る場所から座る位置までの長さを確認し、ロープの長さを調整します。この時に、二股に分かれる分岐点となる結び目から先は括らないようにしてください。

二股ロープを固定する場所は柱がベストですが、柱がない場所が多いため、階段の手すりやベッドや本棚、テーブルなど、引っ張っても動かない場所に固定します。テーブルは脚の下に滑り止めを敷くと動きにくくなります。

お庭があれば木に括りつけて織ることもできます。公園で織るのも開放的で楽しいです。

気を付けていただきたいのは、ロープを強く縛って引っ張りますと、その部分にキズがつく可能性があります。特に公共の場を使用する際には、タオルなどを巻いた上からロープを巻くことをお勧めします。

二股に分かれていない反対側は、固定するために括る部分です。括る場所から座る位置までの長さを確認し、ロープの長さを調整します。この時に、二股に分かれる分岐点となる結び目から先は括らないようにしてください。

二股ロープを固定する場所は柱がベストですが、柱がない場所が多いため、階段の手すりやベッドや本棚、テーブルなど、引っ張っても動かない場所に固定します。テーブルは脚の下に滑り止めを敷くと動きにくくなります。

お庭があれば木に括りつけて織ることもできます。公園で織るのも開放的で楽しいです。

気を付けていただきたいのは、ロープを強く縛って引っ張りますと、その部分にキズがつく可能性があります。特に公共の場を使用する際には、タオルなどを巻いた上からロープを巻くことをお勧めします。

腰あての使い方

腰あても経糸を固定するために使う道具です。二股ロープとセットで使います。

整経を終えた経糸の両端に織り棒を通し、片方を二股ロープ、もう片方を腰あてに固定します。

腰あての紐を織り棒の端のくぼみに巻き、織り棒をおなかの前側に固定します。

織り棒が体から離れますと、織り機との一体感が感じにくく操作もしにくいので、なるべく棒を体に近づけて固定してください。紐を巻く回数で調整できます。

整経を終えた経糸の両端に織り棒を通し、片方を二股ロープ、もう片方を腰あてに固定します。

腰あての紐を織り棒の端のくぼみに巻き、織り棒をおなかの前側に固定します。

織り棒が体から離れますと、織り機との一体感が感じにくく操作もしにくいので、なるべく棒を体に近づけて固定してください。紐を巻く回数で調整できます。

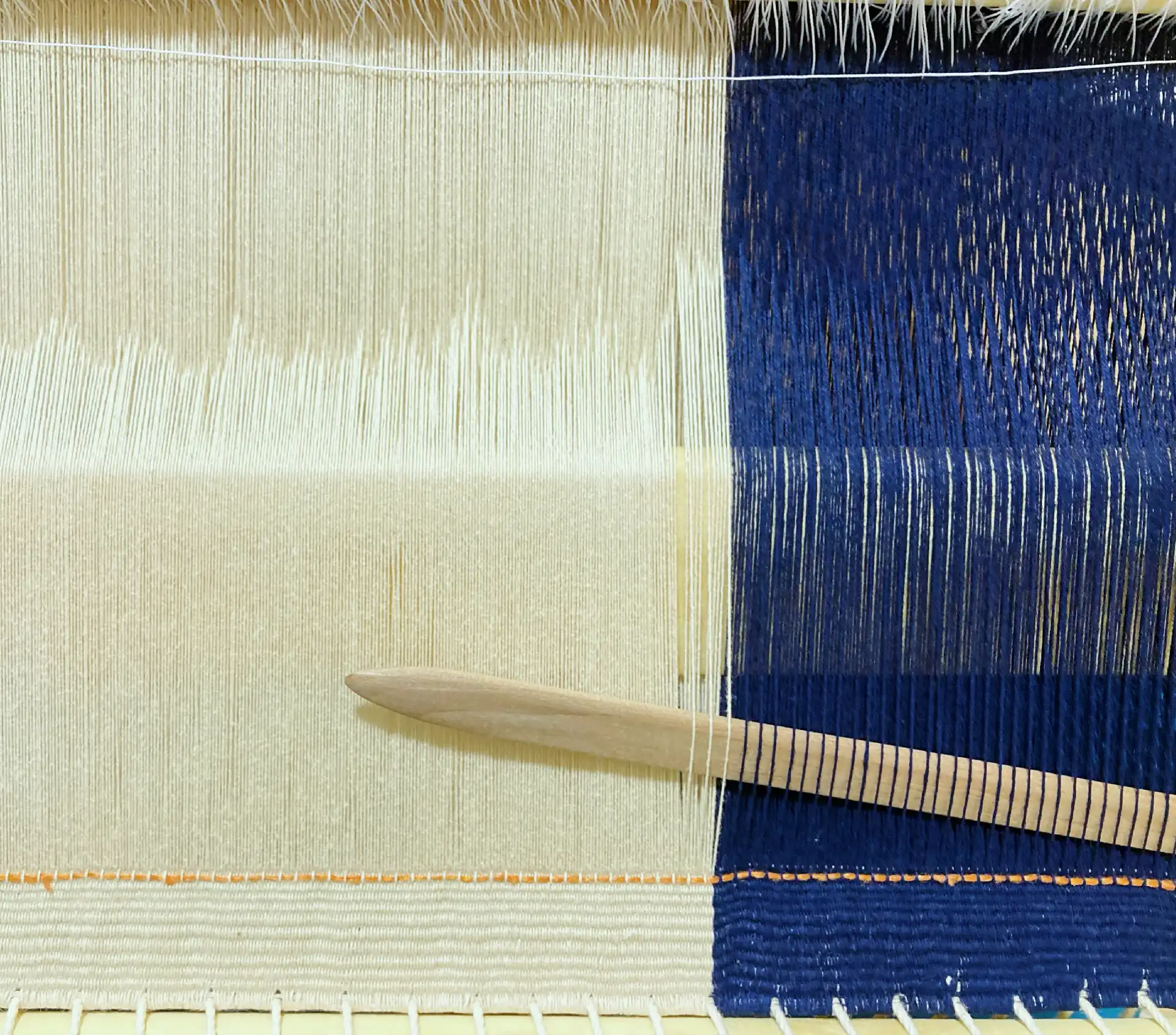

刀杼の使い方

緯糸を打ち込む道具です。

厚みのある部分を握り、薄く削られた部分で緯糸を打ち込みます。

左右均等に力を入れ、経糸に対して垂直に緯糸を織り込みます。

先がとがっているのは、経糸の開口時に差し込みやすくするためです。

緯糸を通すときは、刀杼を起こして開口を広げます。

軽く打ち込みたいときは、軽い材質の刀杼で構いませんが、

しっかりした布を織る時は、硬くて重みのある材質の刀杼が適しています。軽い刀杼で強く打ち込もうとすると、腕と腰が疲れてしまいますが、重みのある刀杼は、余分な力を加えなくても楽に緯糸を打ち込めます。

また、高い位置から刀杼を落としてしまった場合、柔らかい材質だと傷がついたり、尖った部分がつぶれてしまいます。そうなった場合、やすりで削るなどして補修できますが、硬い材質だと落としても形状が変わらず安心です。

刀杼は織る布に応じて使い分けると便利です。長さ、幅、薄さの違うものが複数あると、どれを使おうか考えるのも楽しみの一つ。織る間ずっと握るので、使うほどに手に馴染み、木の光沢が出ます。国、地域にによって形状が異なるので、ついコレクションしたくなる道具です。

厚みのある部分を握り、薄く削られた部分で緯糸を打ち込みます。

左右均等に力を入れ、経糸に対して垂直に緯糸を織り込みます。

先がとがっているのは、経糸の開口時に差し込みやすくするためです。

緯糸を通すときは、刀杼を起こして開口を広げます。

軽く打ち込みたいときは、軽い材質の刀杼で構いませんが、

しっかりした布を織る時は、硬くて重みのある材質の刀杼が適しています。軽い刀杼で強く打ち込もうとすると、腕と腰が疲れてしまいますが、重みのある刀杼は、余分な力を加えなくても楽に緯糸を打ち込めます。

また、高い位置から刀杼を落としてしまった場合、柔らかい材質だと傷がついたり、尖った部分がつぶれてしまいます。そうなった場合、やすりで削るなどして補修できますが、硬い材質だと落としても形状が変わらず安心です。

刀杼は織る布に応じて使い分けると便利です。長さ、幅、薄さの違うものが複数あると、どれを使おうか考えるのも楽しみの一つ。織る間ずっと握るので、使うほどに手に馴染み、木の光沢が出ます。国、地域にによって形状が異なるので、ついコレクションしたくなる道具です。

Powered By まめわざ(アクセス解析/広告のプライバシーポリシー・無料ホームページを作る)